Une équipe d’éminents scientifiques a confirmé son hypothèse controversée selon laquelle des fragments génétiques du coronavirus pandémique peuvent s’intégrer dans nos chromosomes et y rester longtemps après la fin de l’infection. S’ils ont raison, les insertions pourraient expliquer les rares cas de personnes qui se remettent du COVID-19, mais dont le test de dépistage du SRAS-CoV-2 est à nouveau positif des mois plus tard.

Rudolf Jaenisch, biologiste spécialiste des cellules souches, et Richard Young, spécialiste de la régulation des gènes, du Massachusetts Institute of Technology, qui ont dirigé les travaux, ont déclenché une tempête sur Twitter en décembre 2020, lorsque leur équipe a présenté l’idée pour la première fois dans un article en préimpression sur bioRxiv. Les chercheurs ont souligné que l’intégration virale ne signifiait pas que les personnes qui se remettaient du COVID-19 restaient infectieuses. Mais les critiques les ont accusés d’alimenter des craintes infondées selon lesquelles les vaccins COVID-19 basés sur l’ARN messager pourraient d’une manière ou d’une autre modifier l’ADN humain. (Janesich et Young soulignent que leurs résultats, à la fois originaux et nouveaux, n’impliquent en aucun cas que ces vaccins intègrent leurs séquences dans notre ADN).

Les chercheurs ont également essuyé une série de critiques scientifiques, dont certaines sont abordées par l’équipe dans un article publié en ligne par les Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). « Nous avons maintenant la preuve sans ambiguïté que les séquences de coronavirus peuvent s’intégrer dans le génome », affirme le professeur Jaenisch.

Chimère homme-virus ?

Notre génome est un cimetière jonché de fragments génétiques de virus qui ont autrefois tourmenté nos ancêtres. Si l’affirmation controversée des chercheurs du MIT résiste aux critiques dont elle fait l’objet, le virus à l’origine de la pandémie actuelle a de bonnes chances de les rejoindre. Le fait que quelques morceaux de code viral soient disséminés dans nos gènes pourrait expliquer en partie pourquoi une poignée de patients continuent d’être testés positifs au COVID-19 longtemps après leur guérison.

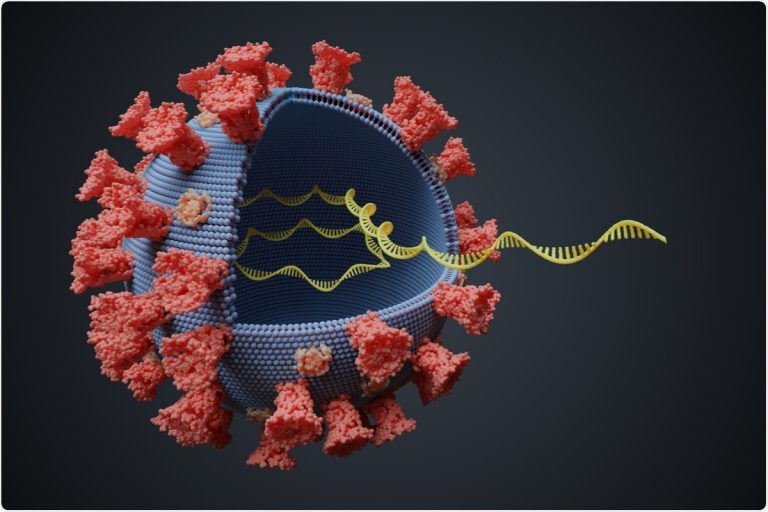

Toutefois, cette affirmation pose une énigme : en effet, le SRAS-CoV-2 n’est tout simplement pas équipé des outils nécessaires pour s’insérer dans notre bibliothèque génétique, ce qui signifie qu’il lui faudrait trouver un moyen de convaincre notre propre organisme de faire le travail à sa place. « Le SRAS-CoV-2 n’est pas un rétrovirus, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin de transcription inverse pour se répliquer », explique le chercheur biomédical Liguo Zhang, du Whitehead Institute du MIT. Pourtant, poursuit-il, « des séquences de virus à ARN non rétroviral ont été détectées dans les génomes de nombreuses espèces de vertébrés, y compris les humains. »

L’année dernière, Zhang et son équipe ont partagé les premiers résultats d’une analyse suggérant que le SRAS-CoV-2 pourrait avoir trouvé le moyen d’accomplir une telle tâche. À l’aide d’un ensemble de données publiées sur des cultures de cellules infectées et des échantillons de patients, l’équipe a identifié des transcriptions en partie humaines et en partie virales parmi les séquences produites par les cellules. Elle a ensuite procédé à des expériences visant à déterminer si la présence de particules de SRAS-CoV-2 était suffisante pour inciter les cellules à produire certaines enzymes spécialisées dans la transcription inverse de l’ARN en ADN.

Leurs résultats ont confirmé la possibilité plutôt inquiétante que des séquences du coronavirus puissent être copiées et collées dans notre génome ; il est important de noter que la communauté scientifique n’a pas été convaincue par ces preuves. Une méfiance causée en partie parce que cette recherche a été rendue publique sous forme de préimpression avant d’être soumise au processus d’examen par les pairs. Cette première étude de décembre 2020 a donc été accueillie avec beaucoup de scepticisme par d’autres chercheurs, qui ont également fait remarquer que les séquences virus-homme pourraient simplement être des artefacts de la méthode même utilisée pour les trouver.

Certains se sont enfin inquiétés du fait qu’il pourrait être plus difficile d’apaiser les craintes que les vaccins basés sur le code du virus modifient notre ADN, un argument qui ne réfute peut-être pas les résultats, mais qui souligne l’intérêt d’être certain de ses conclusions avant de les rendre publiques. Ces critiques étaient justifiées, admettent les chercheurs eux-mêmes. L’équipe s’est donc mise en quête de données plus solides pour étayer ses arguments.

…

Laisser un commentaire

Vous devez être identifié pour poster un commentaire.